在前文中,我们已经了解了《华严经》按照处所和集会来分析,有七处九会之别。因为不同处会有不同的会场和会主,所入三昧和所放光明也各自不同,这些在经文中都有着十分清晰的线索,因此这种分段方式是比较显明的。然而这又产生了一个问题,既然是同一部《华严经》,佛与诸大菩萨为何要在七个处所开九次法会方才演说究竟呢?这些处会所演说的内容又有何联系呢?这就不能不提建立在七处九会基础之上的,与七处九会相应的另一种分段方式——四分与五周。所谓四分,是指整部《华严经》可以分判为信分、解分、行分、证分这么四分。所谓信、解、行、证,简单来说,要先信受其教法,然后了解其义理,再依教理而修行,最后必能证悟道果。信教、解理、修行

发布时间:2021-07-09

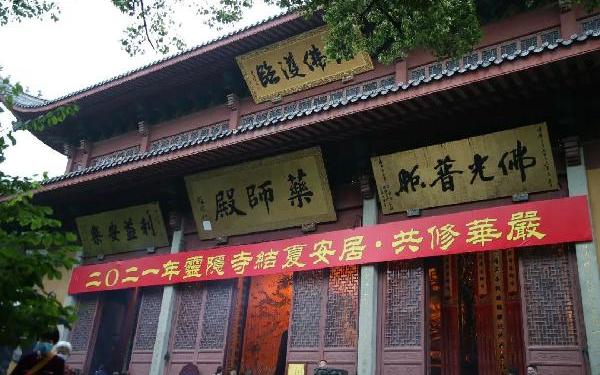

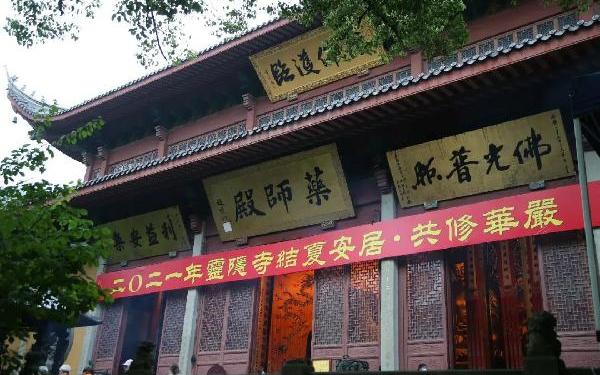

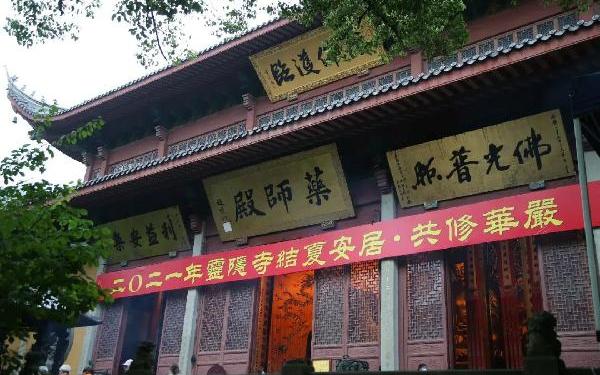

《大方观佛华严经》被尊为“经中之王”,若读诵、若研习,皆有无边利益。只是三译《华严》,无论晋译的六十卷、唐译的八十卷,还是贞元新译的四十卷,都有数十万字之多,难免令初学望而生畏。那么在读诵、研习的过程中,有没有什么划分段落层次的方式,可以将全经条分缕析地呈现,以便初学呢?根据前文的介绍,我们已经知道,三部《华严经》之中,《六十华严》处会有所缺失,《四十华严》又仅是一品,以唐译的《八十华严》比较完备。澄观清凉国师更著《疏钞》以析释经义,将全经分为七处、九会、五周、四分。循此组织以读,不但不觉其经文之冗长,且有条理井然、按图索骥之趣。下面,就让我们根据清凉国师的指引,共入华藏之玄门吧!处者,说经处

发布时间:2021-07-06

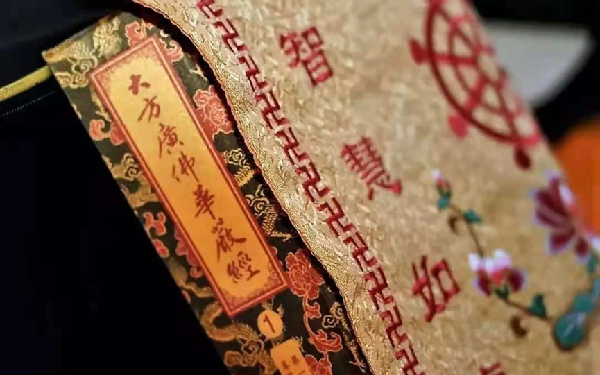

三、《四十华严》之传译与《六十华严》和《八十华严》不同,《四十华严》并非整部《华严经》的译本,而仅仅是《华严经》中的一品,亦即〈入不思议解脱境界普贤行愿品〉的广译本。因此,《四十华严》的全名为《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》。《四十华严》的梵本来源于乌荼国。乌荼乃东印度古国名,其地相当于今天印度的奥利萨邦,每被误为乌苌国。据《大唐西域记》卷十所载,其地气候温暑,风俗犷烈,人貌魁梧,颇为好学,笃信佛法,有伽蓝百余所,僧徒万余人,皆习大乘教法。乌荼国王欲来大唐朝礼,探知德宗皇帝崇奉佛教,乃亲笔书写此经梵文原本一万六千七百偈,并于贞元十一年十一月十八日,进贡德宗。其表略云:南天竺乌茶国深

发布时间:2021-07-03

前文回顾:华严法会|《华严经》是如何传到中国来的——《华严经》汉译本介绍(上)《六十华严》虽已译成华文,但经文中尚有缺而不全者,意义无法连贯。华严三祖法藏法师(即后来之贤首国师)曾奉诏宣讲《六十华严》,在讲经时感觉其中文有不连贯之处,一直希望有机会来补充。正好当时有中印度三藏法师地婆诃罗(华言日照),因为深慕玄奘法师的为人,于唐高宗永隆初年杖策来游,径至中国弘法。日照三藏也是一位华严学者,法藏法师遂将经文缺少之处就教于日照三藏。日照原携有梵本《华严经》,乃与之相对校勘,才知道是脱落了善财童子五十三参文中,自四十二参摩耶夫人后至五十二参弥勒菩萨前,中间天主光等十位善知识;又弥勒菩萨后至三千大千世

发布时间:2021-07-01

释迦牟尼佛灭度后,圣贤随隐,外道竞兴,世间没有大乘根器。作为大乘经典,且是释尊一代时教根本法轮的《华严经》也隐而不传。直到六百余年后,龙树菩萨出现世间,《华严经》方流传人间。据《华严经传记》卷一载,龙树经大龙菩萨引入龙宫见到之《华严经》有上、中、下三本:上本有十三千大千世界微尘数偈,四天下微尘数品;中本有四十九万八千八百偈,一千二百品;下本有十万偈,四十八品。上本、中本颂数、品数浩大,非凡力所能受持,故隐而不传,至于所传之下本,即有十万偈。龙树在龙宫用九十天的时间将十万偈的华严经背诵下来带到印度,在印度广为流传。《华严经》流传于中国的汉译本,则主要有前后三译:一、东晋佛驮跋陀罗的译本,题名《大

发布时间:2021-06-29

“不读华严,不知佛家之富贵”你有没有完完整整地读过全部《华严经》呢或许你会说《华严经》有浩瀚的八十卷没有个把月根本读不完实在让人望而却步民国高僧弘一法师早就知道很多人会这么说了他将《华严经》中的部分精华摘录出来汇集成了《华严集联三百》如同打开了一道门带领大家开启华严之妙、华严之美1929年时,弘一法师为纪念自己的母亲七十冥诞,发心撷取《华严经》中的精华重组成朗朗上口、意理深刻的联句。得知此事,其弟子刘质平又寻到乾隆年制陈墨二十余锭,供养弘一法师用于书写这批联句,历时半年得以完成。今日,就让我们从20条偈颂中先行领略《华严经》的精华也许你会在其中找到一生修行的“座右铭”在懈怠时、在迷茫时给我们敲

发布时间:2021-06-23

我们学习佛法,经常会听到“善知识”这个词。对其含义,每个人都能说出大概,但详细分别其内容,则往往比较笼统。其实,善知识是佛教一个专用名词。不同于现代汉语中指代某种学问,知识这个词在佛教中具有另外一种含义:闻名钦德曰知,睹形敬奉曰识。也就是说,知其心而识其形,能够于修行者有益,引导修行者到达善处的,就叫做善知识,反之就是恶知识。天台智者大师讲修习止观,要有三种善知识,一种叫外护善知识,一种叫同行善知识,还有一种叫做教授善知识。修行之人欲得道果,必由教授知识以训诲,同行知识以策励,外护知识以资养,三者俱备,方能成就其功。唐译《华严经》则着重从发菩提心、行菩萨道、利益众生、开佛智慧这个角度,举出了十

发布时间:2021-06-20