这下龙树菩萨真的满足了,经论比过去读到的多十倍,玄理更加精妙深奥,他如饥如渴地昼夜阅读,不明之处随时向龙师请教,视野顿时开阔,心量也逐渐谦虚。至此他才真正地感到,佛学浩如烟海,其理博大精深,没有任何外道能超得过,够自己一生用心钻研了,同时也打消了自立门户的陋见。他在龙宫待了很久,反复仔细地阅读所藏经典,几乎能背诵。大龙长老又授予他一些神通变化。他辞师出来,回到南印度。从此大力宣扬佛法,说服外道,推广大乘佛教。被他感化的婆罗门等外道,不计其数。当时有位婆罗门上师,会一点咒术,心生嫉妒,想与龙树菩萨比个高下。他奏明国王,请国王观看比赛。国王规劝他:“我看你虚心一点吧,龙树菩萨已是一位得道高僧,和多

后来有一次,二头鸟出去游玩,路过一个地方,忽然碰到一朵毒花。优波迦喽喳想:“我宁肯吃下这朵花,让他和我一起死掉。”于是它对迦喽喳说:“你睡吧!我醒着。”迦喽喳听优波迦喽喳这样说,就睡了。然后优波迦喽喳就把那朵毒花吃了。迦喽喳醒过来,打了一个嗝,觉得有毒气,对优波迦喽喳说:“你醒着的时候,吃了什么不好的东西,导致我身体这么不舒服,好像快死了一样?又使我现在叫声粗涩,想叫出声来,却堵着不通。”优波迦喽喳对迦喽喳说:“你睡觉的时候,我吃了毒花。我宁肯我们俩一起死掉!”迦喽喳说:“你做的事,真是太荒唐!你怎么做出这样的事来!”它便说了一首偈子:汝于昔日睡眠时,我食妙华甘美味,其华风吹在我边,汝反生此大

他寻访到一座山上的佛塔,向一位沙门虔诚请求,出家受戒。他在佛塔里待了九十多天,读遍了所有经论,心不满足,但已经没有其它经文可读。他辞师下山,又访寻到北印度雪山的一座佛塔,向一位老比丘恳求,得到了《摩诃衍》大乘经典,用心研读求教。三个月后,他全部理解并背熟,仍感到不满足,就周游列国,搜集沙门的各种经论。一路上,他还和各家外道及部派佛学学者辩论,都辩不过他,他逐渐产生了骄傲情绪,认为佛经较诸外道,理论虽然高明深奥,但亦不难穷尽,不能满足他的要求。他就萌生非分之想,别出心裁,欲另自立一派,广收徒弟,宣扬自己的学说。一天,一位叫大龙的比丘,长髯突眼,目光炯炯,特来找他。对他说:“年轻人啊,你不能持井蛙

很久以前,在雪山下住着一只二头鸟,有两个头,但只有一个身体。一个头名叫迦喽喳,另一个头名叫优波迦喽喳。这只二头鸟,一个头要是睡着了,另一个头就醒着。两个头中,迦喽喳常常睡觉。有一次,优波迦喽喳睡着了,迦喽喳醒着。挨近迦喽喳有一棵果树,叫摩头迦树。一阵风把摩头迦树上的花吹落在迦喽喳旁边。迦喽喳想:“我现在即使独自吃了这朵花,但花进了肚,两个头同时都会有气力有精神,不再饥渴。”于是迦喽喳便没叫醒睡着的优波迦喽喳,也没告诉它,安静地把那朵花吃了。后来,睡着的优波迦喽喳醒过来,觉得腹中饱满,打了一个嗝,就问迦喽喳:“你在什么地方找到这样香甜美妙的饮食,吃了让我觉得身体安适饱满,发出的声音也格外好听?”

律回岁晚冰霜少,春到人间草木知便觉眼前生意满,东风吹水绿参差——宋·张栻今日凌晨4:01,迎来立春一个充满希望的春天正向我们走来《月令七十二候集解》中写道:立,建始也五行之气,往者过,来者续于此而春木之气始至,故谓之立也今年立春是腊月十七,在春节前这也就带来了“无春年”“双春年”的说法甚至还有人来讨论所谓的“吉凶祸福”其实这是农历置闰带来的正常现象每两三年就会出现一次和运气、祸福并无关系,更不应迷信立春三候一候东风解冻袅袅东风轻抚脸庞,大地开始解冻春就在冰雪中静静地孕育着生机二候蜇虫始振沉睡一整个冬季的虫类慢慢苏醒迎接崭新的开始三候鱼陟负冰水底的鱼群感知到温暖,游至水面此时水面的冰冻似融非融鱼

从前有一个国家,物产丰盛,人民安乐,什么东西都不缺,国王便对大臣说:“你派遣一个能干的人,到别的国家去,把我们国家里没有的东西买一些回来。”于是大臣派遣了一位使者,到别的国家去。这位使者带着珍宝,在国外的市场上到处观看,全是自己国家里有的东西,没有什么特别的。最后他看见一位贤者,空手坐在市场上,便上前问道:“没看见您卖什么东西,您为什么空手坐着呢?”贤者回答道:“我在这里卖智慧。”使者又问:“您卖的智慧像什么模样?要卖多少钱呢?”贤者回答道:“我的智慧价值五百两黄金,你先付钱,我就跟你说。”使者心里想:“我们国家里还没有卖智慧给人的。”便称了五百两金子给这位贤者,贤者便给他说了智慧之言,共有二

龙树菩萨生于公元二至三世纪,是南印度的婆罗门种姓,传说其父姓“龙” ,母生他于树下,故名“龙树”。龙树菩萨天资特别聪明,孩提时代,听到婆罗门诵读经典,数遍之后,他就能背诵。到二十岁以后,几乎读遍了所有天文、地理、数学,以及婆罗门和各流派的经文,而且理解力相当强,因此在青年时名气就很大。他有几位同龄好友,都学识超群。一天,大家议论道:我们把天下的经论都学完了,现在就是没有学到法术,不能纵情逸乐。不久他们打听到有一个术士,会隐身术,就去登门求教。术士看他们年轻,又动机不良,不愿传授。他们苦苦请求,术士缠不过他们,只得给每人一粒药丸,嘱咐道:“你们在僻静的地方,将药丸磨粉,用水化开,涂在眼睛周围,人

一个月后,国王打算请比丘说法。他寻思:“人们说畜生也有灵性,也能受到感化,我何不借此机会试试。”他就挑选了七匹好马,让它们饿了五日,到第六日早上,召集国内所有沙门,外道、都来听法;同时又命令把饿马拴在道场的柱子上,看看饿马是吃草,还是听法。比丘登坛讲法,他讲的是《佛遗教经》,讲得语词恳切,深入浅出,感人肺腑,全场肃静;连饿马也听得出神,尽管饲以草料,牠们都不思进食,只是竖耳谛听。比丘讲经完毕,只听那七匹饿马一声长鸣,都潸然泪下。国王见此情景,深为感动!由于饿马能理解佛经的缘故,就尊称这位比丘为“马鸣菩萨”。此后,马鸣菩萨得到国王的同意,又到别国去弘法,晚年他专门从事著作,著有《大乘起信论》、《

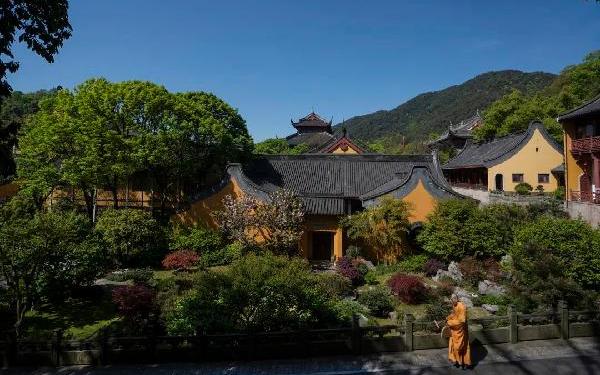

5月12日至14日晚上,一年一度的春季云林茶会如约而至,在茶香与夜色的交织中,社会各界茶友嘉宾、护法居士齐聚灵隐寺大雄宝殿前,共赴一场禅·茶·墨的对话。禅、茶、墨,于中国传统文化的浩渺星河中,既各自生辉,又紧密相连。禅,是心灵的港湾,是对生命真谛的深刻探寻;茶,是自然的馈赠,在沉浮之间蕴含着人生的哲理;墨,是文人的寄托,于泼墨挥毫间直抒胸臆。当这三者相逢,便如同奏响了一曲跨越千年的和弦,演绎出一场关于智慧与美的华彩乐章。自2007年起,灵隐寺的云林茶会便与大家如期相约,如同灵隐溪水潺潺流淌,将禅意的甘霖与佛法的智慧带给与会大众。茶会中,伴随着清净的雅乐之声,在绘画与书法的展演中,我们通过禅、茶

2025年3月19日晚上,“云林禅茶讲堂”在杭州灵隐寺顺利启幕。“云林禅茶讲堂”由中国国际茶文化研究会禅茶研究中心和杭州灵隐寺共同主办,旨在弘扬中华优秀传统文化,推动禅茶精神的现代传承,打造集学术研究、文化体验、跨界交流于一体的平台。首期讲座特邀茶文化专家、江西省社会科学院首席研究员余悦作了题为“禅茶文化历史脉络、当代发展与AI时代走向”的讲座。余悦老师从禅茶文化概念与内涵引入,梳理了禅茶文化在大的历史观中的发展与演变,当代社会禅茶的发展,以及未来AI时代背景下,禅茶文化的传播与价值体现等。他表示,灵隐寺方丈光泉法师始终致力于禅茶文化的弘扬与传播,茶作为媒介,并曾提出禅茶三要素,即环境(寺院)

春季三月,万物复苏,茶香四溢。3月11日,杭州灵隐寺迎来了第一期禅茶启导班的开班仪式。此次禅茶启导班是在杭州灵隐寺、禅茶研究中心共同组织下,向社会招募了28位茶文化爱好者,带领大家走进寺院,学习禅茶文化。多年来,禅茶研究中心在光泉法师的带领下,通过“以茶为媒”,深入挖掘杭州禅茶文化,注重禅茶文化的传播与弘扬,为茶文化爱好者提供了一个清净的学习交流环境,为杭州社会逐渐形成浓厚的禅茶文化氛围发挥了积极作用。开班仪式上,董寅杰老师对本期课程的安排进行了详尽的讲解。本期课程共计十二课时,内容不仅涵盖了茶学知识,如行茶规范,茶席美学,茶与健康,中国六大茶类基本知识以及禅茶文化起源、发展与演变等,还包括了

杭州灵隐寺地处美丽的西子湖畔,历史悠久,文化底蕴深厚。唐代就已开始产茶,茶圣陆羽在《茶经》中记载:“杭州钱塘天竺、灵隐二寺产茶。”灵隐寺林木苍郁,庙宇宏敞,流水潺潺,环境清幽,不仅是高僧云集、弘扬佛法的著名道场,也是培育禅茶精神、继承和弘扬中国传统茶文化的重要场所。现向社会招募茶文化爱好者,一同走进寺院探寻茶文化的奥秘,将禅茶精神融入日常生活,寻找内心的宁静与和谐。一、培训时间开始时间为2025年3月份。为期三个月,每周一次,共十二次。二、报名人数30人三、主要内容茶文化概论茶文化的历史与演变中国六大茶类基本知识灵隐巡礼佛教文化讲解茶礼行茶泡茶茶席美学茶与健康四、报名条件年龄20-45周岁,男

10月27日至28日晚上,一年一度的云林秋季茶会在杭州灵隐寺大雄宝殿前如期举行,社会各界茶友嘉宾、大德护法、善信居士与法师们同席,赏雅乐花艺,品禅茶香茗。心印法师主持2023秋季云林茶会自古禅寺有禅茶,中国佛教与茶有着不解之缘。禅是茶之本,茶是禅之魂,茶是灵芽,禅是心语,禅茶一味既是心与物的沟通,也是心与心的契合。如此,茶与禅相互融洽,禅茶一味,和雅清正,祥宁自在。今年云林茶会的主题是禅茶花的对话。花寓意着吉祥缘起,代表着虔诚礼敬,我们在礼敬中放下自我,培植福田,从供养中舍去贪嗔,增长福报,而一枚简单的茶叶,经过岁月的成长和时间的淬炼,最终形成一碗明亮的茶汤,就像我们的心在不断地修行中逐渐清明

2021年10月15-16日,杭州灵隐寺在大雄宝殿前和直指堂举行辛丑秋季“清净幽远”云林茶会,灵隐寺法师和十方檀越汇聚一堂,聆乐品茗,共同感受清秋时节古刹的禅悦法喜。▲禅茶表演《禅茶供佛》爽气澄兰藻,秋风动桂林,晚上19时,清寂的道场中传来一绺悠扬的笛声,秋季云林茶会拉开了帷幕。伴随着毛泽楠居士《西江冷月》的竹笛之声,方德法师为大众献上禅茶表演《禅茶供佛》。片片茶叶经过成长与淬炼,最终形成一碗明亮的茶汤,上供十方诸佛菩萨,愿以禅茶启迪佛性,清净众心。▲古筝独奏《芭蕉夜雨》、《出水莲》演奏者:谢涛▲琵琶独奏《诉——读唐诗〈琵琶行〉有感》、《瀛洲古调》演奏者:汪师安▲低音大笛独奏《西江冷月》、《扁

2021年9月21日中秋之夜,杭州灵隐寺举办辛丑中秋普茶晚会,灵隐寺两序大众、杭州佛学院师生、中国佛教讲经法师高级研习班学员和十方檀越欢聚一堂,拜月祈福,聆乐品茗,在激昂的呗赞和清雅的丝竹声里共庆团圆佳节。农历八月十五,恭迎月光菩萨圣诞,晚上七时,银蟾光满,玉露生凉,中秋普茶会在拜月仪式中拉开帷幕。▲拜月仪式月光三昧 普照乾坤法界众悉永蒙恩 一点净圆明性海澄清 随处映禅心檀香馥郁,钟磬清扬。云林志工在法师的带领下,敬设香花灯果诸供养具,依照佛教仪轨唱念药师咒、月光菩萨赞等,虔诚礼拜月光遍照菩萨,共同祈愿菩萨月光遍照,寰宇清凉;回向有情众生业消智朗,障尽福崇。▲心印法师主持辛丑中秋普茶晚会▲合唱

2021年4月17日至18日晚上,一年一度的云林春季茶会在杭州灵隐寺大雄宝殿前举行,社会各界茶友嘉宾、大德护法、善信居士与法师们同席,赏雅乐,品香茗,谈禅论道。每年春天,灵隐寺都会随茶叶的采摘举办云林茶会,从2007年举办以来至今已经14年了。我们相聚灵隐再叙前缘,依旧从这杯茶开始,从茶中说说故事,在茶中谈谈禅缘。心印法师主持2021春季云林茶会灵隐寺的祖师瞎堂慧远禅师和松阳崇觉寺有一段甚深的因缘,这次茶会的茶品也都是来自松阳和崇觉寺。北宋状元钱塘的沈晦,初到松阳,看到满眼的山水阡陌,茶香烟火,便写下“惟此桃花源,四塞无他虞”的名篇。松阳茶叶的故事久久流传,新篇不断。比如有非常著名的松阳香茶,

示众偈之一【唐】云门文偃禅师是机是对对机迷,辟机尘远远机栖。夕日日中谁有挂,因底底事隔情迷。“是机是对对机迷”,禅师机峰一来时,学者要能“对”能“转,而此“对”此“转”当下第一念即是,更无思虑,亦无分别;如果陷入思虑分别,即陷入第二念矣。第一念是智,第二念是识,随识则迷,依智则觉。“辟机机远远机栖”,禅者远离机心分别,自然安栖于清净理体中而如如不动。“夕日日中谁有挂?因底底事隔情迷”,日出日没,四时造化,皆是真如实相随缘显现,哪里还有什么挂碍和思虑的执着呢?佛法于山川、草木、夕阳等万物之上历历显现,不待造作。世间凡夫因一念情迷,枉受生死轮转罢了。若离妄想,则一切志、自然志、无碍志即得现前。只有

励觉吟【唐】香严智闲禅师满口语,无处说,明明向人道不决。急着力,勤咬啮,无常到来救不彻。日里语,暗瑳切,快磨古锥净挑揭。理尽觉,自护持,此生事,终不说。玄学求他古老吟,禅学须穷心影绝。真如妙性,人各圆成,非心非色,离相离形,空有俱不可拟,凡圣皆莫能名。故“满口语,无处说”。头头总是,法法咸非,迷之则当面错过,故“无常到来救不彻”,悟之则举体昭明,故“快磨古锥净挑揭”。真如妙性,佛与众生,初无二致,只因日用不知,遂成长劫轮转。须知此心,无始至今,终日随缘,虽随缘而究竟不变,如金铸佛砲而善恶迥殊,体无改异;虽不变而任运随缘,如镜当胡汉而妍媸迭现,质不减增。若能于正随缘时,彻见不变之体,是人即可与三

六祖四代法孙药山惟俨禅师在习禅时曾问石头希迁:“三乘十二分教,某甲粗知,尝闻南方直指人心,见性成佛,实未明了,伏望和尚慈悲指示。”石头曰:“恁么也不得,不恁么也不得,恁么不恁么总不得。子作么生?”师罔措。石头曰:“子因缘不在此,且往马大师处去。”师禀命参礼马祖,仍申前问。祖曰:“我有时教伊扬眉瞬目,有时不教伊扬眉瞬目,有时扬眉瞬目者是,有时扬眉瞬目者不是。子作么生?”师于言下契悟,便礼拜。祖曰:“你见什么道理便礼拜?”师曰:“某甲在石头处,如蚊子上铁牛。”祖曰:“汝既如是,善自护持。”侍奉三年,重返石头。这是以解粘去缚、抽钉拔楔、不立文字语言、不与死法模拟,实即不思善不思恶,离却一切粘着的教导

上堂【宋】西塔显殊禅师黄梅席上数如麻,句里呈机事可嗟。直是本来无一物,青天白日被云遮。如何会得祖师公案?禅师运用金刚般若,随说随扫,深刻指出,连会得的意念都不能有,否则又会陷入新的迷执当中。在实际理地,任何技巧、名相皆是妄想,皆不可执着。对圣境也不可留念,“黄金地上,具眼者未肯安居;荆棘林中,本分底留伊不得”,正如德山缘密云:“金屑眼中翳,衣珠法上尘。己灵犹不重,佛祖为何人?”吾人自性本具光明灿烂,但如果把它视为对象而生起执着,眼前又会一团漆黑,无从看出它的光明。说出个“本来无一物”又成一执,如阴云晦雾,将青天白日般的自性障蔽。因此,不仅对圣境要“放下”,对“放下”也要放下。以“无事”扫除有事

关于谈“见性”的道理,在许多大乘经典里都有所指示,但明确说一切众生皆有佛性而又说得最多者,则为《大般涅槃经》。如该经卷二七说:“一切众生悉有佛性,烦恼覆故,不能得见。”同卷还说:“佛性者,即是一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提中道种子。”卷二十八说:“譬如初月,虽不可见,不得言无。佛性亦尔,一切凡夫虽不得见,亦不得言无佛性也。”同卷还说:“善男子!众生佛性诸佛境界,非是声闻缘觉所知。一切众生不见佛性,是故常为烦恼系缚,流转生死。见佛性故,诸结烦恼所不能系,解脱生死,得大涅槃。”卷十说:“一切众生同一佛性,无有差别。以其先闻如来密藏,后成佛时,自然得知。”卷二十说:“复愿诸众生,永破诸烦恼,了了见佛性,

参禅与念佛念佛的人每每毁谤参禅,参禅的人每每毁谤念佛,好像是死对头,必欲对方死而后快。这个是佛门最堪悲叹的恶现象。俗语也有说:家和万事兴,家衰口不停。兄弟阋墙,哪得不受人家的耻笑和轻视呀!参禅念佛等等法门,本来都是释迦老子亲口所说,道本无二。不过以众生的夙因和根器各各不同,为应病与药计,便方便说了许多法门来摄化群机。后来诸大师依教分宗,亦不过按当世所趋来对机说法而已。如果就其性近者来修持,则哪一门都是入道妙门,本没有高下的分别。而且法法本来可以互通,圆融无碍的。譬如念佛到一心不乱,何尝不是参禅?参禅参到能所双忘,又何尝不是念实相佛?禅者,净中之禅;净者,禅中之净。禅与净本相辅而行,奈何世人偏执

答僧问偈【唐】云门文偃禅师万象森罗极细微,素话当人却道非。相逢相见呵呵笑,顾伫停机复是谁。“万象森罗极细微”,宇宙万有缘生缘灭,其中极其细微的因果道理又有谁能够说得清楚呢?如阿罗汉亦无法说清孔雀毛上种种颜色的因缘。“素话当人却道非”,万有无始无终、玄妙复杂的因果关系,只有佛与佛才能畅谈究竟,二乘之人都无能知晓;而众生却本具如来智慧德相,本来是佛。可是如果把这个秘奥告诉人们时,人们却以为笑谈,视为乖谬。“相逢相见呵呵笑”,相逢时禅师只是呵呵一笑,来表达这个“诸佛向上事”,可是又有谁解释得其中的密意呢?“顾伫停机复是谁”?禅师意欲大家悟入本来,于是又下一机锋:顾伫停机是谁?呵呵一笑的是谁?本来面目

四念处,就是观身不净,观受是苦,观心无常,观法无我。四念处观,是佛法中的重要行门之一,为对治众生的四中颠倒而立。凡夫未入道时,于四法中起四颠倒;谓于诸不净法中,生起清净的颠倒,于诸苦痛法中,生起快乐的颠倒,于诸无常法中,生起常恒的颠倒,于诸无我法中,生起自我的颠倒。为了破这四种颠倒,所以佛说四念处观,身、受、心、法四种是不净、苦、无常、无我的,这是学佛者的心念安放之处,所以叫四念处。处为所观察的境界,即身受心法,念即能观察的智慧,但以能观观于所观时,不是马马虎虎的观,而是要不忘失的观,方为善能修习四念处观。修行菩萨道,应以念处为庄严。因此,经常修习观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我的四念处

“一碗腊八粥,温暖一座城。”1月12至17日(农历腊月初二至初七),杭州云林公益基金会带着新鲜出炉的灵隐寺非遗腊八粥,陆续前往环卫中心、养老院、福利机构、建筑工地等处慰问,提前为大家送上新年的祝福。12日上午十点,满载当日熬制的16704份灵隐寺腊八粥的邮政车辆抵达杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心,云林公益的志愿者和环卫工人们立刻忙碌起来,将这些充满爱意的腊八粥分装上车,分别送往上城、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、临平和西湖风景名胜区等各个城区1.6万名一线环卫作业人员手中,为这些城市美容师送上一份来自灵隐寺的问候。在石德立交桥城管驿站,环卫工作者们拿着爱心志愿者们送来的红彤彤的“龙德耀日

2023年2月23日,杭州市委统战部牵头组织的助学仪式分别在梅城镇、航头镇举行,杭州市委统战部、建德市委统战部、镇政府领导,云林公益、同心博爱及校方代表参加了仪式。本次活动共为53位学生提供了助学金,以帮助孩子们更好地完成学业。“云林教育基金”是杭州云林公益基金会的重要项目之一,自2018年参与“凝心聚力建名城”活动以来,积极部署筹划,在建德市开展结对帮扶学生的工作,并由杭州同心博爱公益服务中心具体实施。截至目前,在梅城镇的助学帮扶已连续开展五年,累计受益学生153人次,发放助学金及开展配套活动投入项目资金968385.23元,其中部分受资助的学生或已考上大学,或已大学毕业参加工作。2022年

1月25日,杭州云林公益基金会梅城学子帮扶助学项目新春慰问活动在建德市梅城镇东门街龙山书院举行,43位梅城受助特困学子领取到了来自杭州云林公益基金会四万余元的春节慰问资金和灵隐寺“山君迎新”祈福年历。建德市委统战部副部长郑广明,建德市梅城镇党委委员、人武部部长胡庆华,杭州云林公益基金会理事长常法法师,杭州同心博爱公益服务中心理事长钱春江出席活动,受助学子及部分家长参加了本次慰问活动。▲杭州云林公益基金会理事长常法法师讲话常法法师表示,“云林教育基金”是杭州云林公益基金会的重要项目之一,梅城助学项目迄今已连续开展四年,旨在帮助贫困学子顺利完成学业。新春来临之际,常法法师向大家表达了新春的问候和祝

慈悲济世 不遗余力佛教素有慈悲济世、利乐有情的优良传统,杭州灵隐寺在党和政府领导下,践行人间佛教思想,履行社会责任,有针对性地开展了扶贫济困、赈灾救难等公益慈善活动,助力抗击新冠肺炎疫情,努力发挥佛教在新时代服务社会、利益众生的积极作用。尚德学子奖学金 弘扬中华传统美德1月,杭州云林公益基金会对中国计量大学、浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、浙江理工大学、浙江传媒学院、浙江农林大学、浙江水利水电学院等八所高校的优秀学子进行奖励,支付“尚德学子”奖学金40万元。自2016年以来,该项目累计支出150多万元,表彰崇尚道德方面做出突出事迹的学生代表,弘扬中华传统美德,改善社会风气,促进社会和

2021年10月27日,“2021年杭州云林公益基金会建德梅城帮扶学子资助项目启动仪式”在建德市梅城镇政府举行,43名来自梅城的贫困学子得到了来自杭州云林公益基金会精准帮扶资金的资助。杭州市委统战部正处级调研员章亚庆,建德市委统战部常务副部长陈正清,杭州云林公益基金会理事长常法法师,杭州同心博爱公益服务中心理事长钱春江以及受到资助的相关校方代表一起出席了资助仪式。▲杭州同心博爱公益服务中心理事长钱春江主持仪式钱春江理事长向大家介绍了 2021 年度助学项目的基本情况。截止 2021 年 9 月,建德梅城助学帮扶项目已连续开展三年,在此期间,杭州云林公益基金会秉承“扶贫助弱、热心公益、回馈社会”

月到天心 光明殊皎洁净素月饼 中秋分外香2021年9月9日-10日,杭州云林公益基金会的爱心志愿者们带着香甜的灵隐净素月饼,前往上天竺安养堂、转塘敬老院、古荡敬老院、石桥北景公园老人公寓、拱墅区残联阳光家园、杭州橡树老年病医院等多家养老、福利机构慰问,提前为杭城的老人和孩子们送上来自灵隐寺的辛丑中秋祝福。杭州云林公益基金会的志愿者们抬着一箱箱灵隐素月,分装在前往养老福利机构的爱心车辆上,汗水浸湿了衣服,但大家的脸上洋溢着欢快的笑容。上午九时,志愿者们首先来到位于天竺路上的上天竺安养堂,为这里的师父们奉上灵隐寺的净素月饼,祝福他们法体康安,六时吉祥。在转塘敬老院、古荡敬老院等养老机构,杭州云林公

2018年12月13日,杭州云林公益基金会举行了浙江省高校"尚德学子奖学金"签约仪式。杭州市民族宗教事务局宗教处处长胡胜军、杭州灵隐寺监院智光法师、杭州云林公益基金会常务副理事长圣贤法师以及浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学等8所高校的代表出席了签约仪式。签约现场圣贤法师与浙江大学签约圣贤法师与浙江工业大学签约圣贤法师与杭州电子科技大学签约圣贤法师与浙江理工大学签约圣贤法师与中国计量大学签约圣贤法师与浙江农林大学签约圣贤法师与浙江传媒学院签约圣贤法师与浙江水利水电学院签约 杭州云林公益基金会分别与浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技

2018年10月23日,杭州云林公益基金会的志愿者们带着热气腾腾的免费爱心早餐,走进清波街道老年食堂。 清晨六点,志愿者们早早将爱心早餐打包、装车,然后运往清波街道老年食堂。刚到达食堂门口,便看见人们已排起长队,盼望着能吃到可口的早餐。 志愿者立即将准备好的早餐放好,待人们领取享用。在领取早餐的人群中,有早起晨练的老人、辛勤劳动的环卫工人。他们接过志愿者手中的早餐,连连道谢,脸上洋溢出温暖的笑容。 "云林爱心早餐"是杭州云林公益基金会"云林情暖万家"项目中的活动之一。我们每月定期在街道、社区的老年食堂为老

谷雨之前,在菜园、田埂或是路边的空地上,你会发现一丛丛有着紫红色茎干、椭圆形叶片,开着细碎小黄花,捏上去肉呼呼的植物长得很茂盛,一节一节的,掰断后还会流黏水——它就是马齿笕。 马齿笕又名马苋、五生草、长命菜、瓜子菜、麻绳菜、马齿菜、长寿菜、长命菜等。 科学研究证明,鲜嫩的野生马齿苋体内VE含量达0.2%,是菠萝的6倍,而马齿苋所含的奥谷蛋白、谷胱甘肽过氧化酶、过氧化氢酶及心肌脂褐素、过氧化脂质等,不仅能够消除色斑、润肤养颜、还能对抗氧化延缓衰老。马齿苋是真真对得起自己这个名字"长寿菜"的。清晨蒙

春季的菊花脑嫩茎叶具有最佳口感,入夏之后会木质化,味道也可以变得苦涩起来。所以,农历三月的菊花脑你一定不能错过。 菊花脑,是菊科、菊属野菊的近缘植物,多年生草本植物,高可达1米,有地下长或短匍匐茎。全株有独特清凉香气,10-12月开花结果。 菊花脑在江苏、湖南和贵州等省有野生种群。菊花脑适应性强,性耐寒,地下部宿根能安全越冬,耐贫瘠和干旱,忌涝。 菊花脑是一种无公害蔬菜。营养丰富,含有菊苷、氨基酸、胆碱、维生素等多种营养成分,其茎、叶性苦、辛、凉,具有清热解毒、调中开目、扩张冠状动脉、降低血压之功效,并且对多种细菌、病毒及其真菌均有抑制作用。 菊花脑带着菊科植物特有的芳

黄花苜蓿,又名"黄花草头",为豆科草木,上海人称为金花菜。 黄花苜蓿主要分布于中国长江流域以及陕西、甘肃、贵州、云南,华北地区有大量栽培,常呈半野生状态,长江中下游地区是栽培范围最广的地区。 北方很少有人知道草头为何物,更多地把草头称为秧草和苜蓿,常当做绿肥或者喂牲畜的牧草。然而在古代,它是北方人盘中的常客。 关于苜蓿名字的来历,李时珍曾说:"苜蓿,郭璞作牧宿。谓其宿根自生,可饲牧牛马也。又罗愿《尔雅翼》作木粟,言其米可炊饭也。" 在中国,苜蓿总是和另外两个名字联系在一起,一个是葡萄,另一个

名不经传一苗草,香沁心脾好佐料。一生只求多奉献,敢同珍味试比高。 你见过这种蔬菜么?它满身香气,长得有些像薄荷,却号称"假薄荷",第一次入口你也许接受不了这种重重的香气,却在多次尝试后会爱上它的气味。它叫做——荆芥! 荆芥为多年生植物,茎坚多枝。干茎叶和花穗入药,解热散烧。这段时间,荆芥开始上市,片片嫩叶水灵灵、绿莹莹。端午之前,荆芥开紫色花,约小腿高。 中原人有言:"吃过大盘荆芥"。是说宋朝都城汴京(今开封),清明上河,东京梦华,述职买卖、赶考或旅游,各色

春润游兰出幽草,薄荷香中禅悦惦。 很多人喜欢春天的薄荷,喜欢它的嫩绿,喜欢它的清香,更喜欢它顽强的生命力。 薄荷的生命力十分顽强,冬天到, 茎和叶子就枯萎了,可是它的根活着。春天到,新的薄荷一根根都开始慢慢冒出来,正如白居易的诗句, "离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生"。 小时候,家里在池塘边有一块地,母亲在菜地里种了各种各样的蔬菜,其中就有薄荷。记忆里,母亲总会定时地给蔬菜浇水施肥,唯独对薄荷不理不睬。但出乎我意料的是,薄荷非但没有死,反而长得异常茂盛。原本只是插了一小株,不久就发成了一大片,茂盛的叶子绿得那么清鲜,那么

《舌尖上的中国》第三季第四集里介绍了一种"白花败酱草"。这种有特殊气味的野菜,用于食疗,有助于增强人体免疫力。 白花败酱草,民间称为攀倒甑(zèng),为败酱科败酱属草本植物。地上茎直立,地下根茎匍匐横走。除西北外,全国均有分布,主产地在淮河以南诸省。 这种草的根及根茎有陈腐臭味,叶子揉碎也有类似味道。南齐陶弘景说它"气如败豆酱",故名"败酱"。 为何起"攀倒甑"这么古怪的名字,估计与做饭有关

《诗经》有云"呦呦鹿鸣,食野之苹",这"苹",说的就是艾草。千百年来,民间百姓将艾草做成一道道美味的佳肴,清明团子就是这其中的一道美味。 清明团子有很多名字,青团、清明饼、棉菜馍糍、艾草青团等等,只要你喜欢,叫什么都可以。它们的做法都是大同小异的。将艾草汁和糯米一起舂合,使青汁和米粉相互融合,然后包上豆沙、枣泥等馅料,用芦叶垫底,放到蒸笼内。蒸熟出锅,就是清明团子。做清明团子的小叶艾 艾草具有一种特殊的香味。艾草分大叶艾和小叶艾。大叶艾可薰香针灸,驱蚊辟邪;民间常用小叶艾可做青团。 《本草纲目

川味凉拌鱼腥草根(折耳根) 清明之前, 折耳根在春姑娘的深情召唤下,在地坎脚、荒坡上、山路边密密麻麻热热闹闹地长了出来,绛红色的嫩叶,就像小猫咪的耳朵。它们执着而坚定地生长在潮湿而阴暗的地方,默默无闻地点缀着脚下那片土地。 折耳根学名鱼腥草,在植物分类上属三白草科蕺菜。中国古代将其称为蕺菜。唐代贯休有诗云:"万事皆天意,绿草头蕺蕺"。蕺,有丛聚、簇聚、茂盛的意思,十分符合鱼腥草生长的特点。 蕺菜一名,可追溯至吴越春秋时期。史料记载:越王勾践嗜蕺,而勾践采集蕺菜的小山便位于浙江绍兴,因此名为蕺山。蕺山晴眺至今仍是当地盛景。蕺山上还有一个蕺山书院,这

媒体报道,辽宁葫芦岛一处海边码头,有人向海中倾倒大米,其中一名参与者表示在“放生”大米。近来,还有媒体报道有人“放生”矿泉水。我们对此深感惊讶和不解。佛教所说的放生,是指把可能被宰杀、面临生命危险的动物解救出来,释放到适合它们生存的自然环境中,使其生命得以保存和延续。佛教的放生,源于“无缘大慈,同体大悲”精神和《梵网经》“不行放救戒”。按照佛教教理,大米是植物的种子,并没有心识,矿泉水没有生命,两者属于无情之物,不属于有情众生。对大米和矿泉水来说,无所谓“杀生”与“放生”。所谓“放生”大米、矿泉水,不仅不符合佛教的教理教义,而且与佛教倡导的惜福惜物理念相背离;不仅违背中华民族勤俭节约的传统美德

时间:2022年7月13日(周三)上午七时地点:杭州灵隐寺药师殿前随喜方式:前往灵隐寺客堂或线上小程序办理,咨询电话:0571-87968665放生杭州灵隐寺每月农历十五举行放生祈福法会,通过提倡科学放生,践行佛教慈悲平等、普度众生的精神,引导人心向善,树立尊重生命、爱护生命的意识,共同祈愿正法久住,众生离苦得乐,早成佛道!本月放生祈福法会将于2022年7月13日7:00在灵隐寺药师殿前举行,欢迎各位信众参加。参加放生祈福法会的居士请穿海青(咖啡色或黑色);其他前来参加的善信,请着装庄严朴素。为避免造成生态破坏,请勿自带巴西龟、蛇、罗非鱼等不符合生态环境的物种。放生的三个程序中国汉传佛教寺院在

丰子恺护生戒杀的慈悲情怀,渊源有自。 首先可以肯定的是,丰子恺受了佛教的很大影响。丰氏本人即是佛教居士,1927年9月26日皈依弘一法师为佛门弟子,法名婴行。他的交往圈子中,有很多是僧人或居士,如广洽法师、同为佛教居士的夏丏尊先生、佛学造诣极高的马一浮先生等人。其中,弘一法师是丰子恺最为崇敬的老师,他不仅是当初的艺术导师,也是后来宗教上的导师。法师入寂后,丰子恺在一篇回忆性质的文章中记录了一则小事:"有一次他(弘一法师)到我家。我请他藤椅子里坐。他把藤椅子轻轻摇动,然后慢慢地坐下去。起先我不敢问。后来看他每次都如此,我就启问。法师回答我说:&lsq

丰子恺是一位艺术家,也有着丰富的艺术思想。受其护生情怀影响,他的艺术论颇具特色。他对何为艺术有一个宽泛的定义:"宇宙是一大艺术。……那末这个‘我’怎样呢?自然不是独立存在的小我,应该融入于宇宙全体的大我中,以造成这一大艺术。" "‘生活’是大艺术品。绘画与音乐是小艺术品,是生活的大艺术品的副产物。故必有艺术的生活者,方得有真的艺术的作品。" "艺术的生活者&

丰子恺的护生情怀秉承了中国传统的万物一体观念。《庄子· 齐物论》:"天地与我并生,而万物与我为一。"庄子认为,万物同源,宇宙一体。在天地的呴育覆载之下,万物托寄于天地之间,万物生来并不是为了作对,本可以相安无事地并立而不对立。这是一种万类并生、各适其天的生命太和之境。"我"与他者共徜徉嬉戏于太和之宇,人与人、人与自然融为一体,完成一次生命的共舞。这是一个大美的世界。 《护生画集》第1集中有一幅《冬日的同乐》,画面中祖孙二人并坐于家门口,鸡鸭猫狗萦绕身旁,窗台上又有花草招展,一切都是那么的

丰子恺的漫画与散文透显着一种深沉的护生情怀,护生实际上是对中国古代万物一体思想的继承,在这两种思想的合力下,又成就了丰子恺颇具特色的艺术论思想。 护生的对立面是荼毒生灵。丰子恺反对那种庸俗的目的论,他认为:"原来宇宙万物,各有其自己独立的意义,当初并不是为吾人而生的。…… 美秀的稻麦招展在阳光之下,分明自有其生的使命,何尝是供人充饥的?玲珑而洁白的山羊、白兔点缀在青草地上,分明是好生好美的神的手迹,何尝是供人杀食的?"据他在《忆儿时》一文中的自述,儿时有三件令他不能忘却的事:养蚕、吃蟹、钓鱼。

庚子开年一场来势汹汹的疫情一直牵动着我们的心野生动物也因此成了热门话题在付出生命的代价的同时我们都应该学会尊重自然 敬畏生命今天是农历三月三古人云 不吃三月鲤 莫打三春鸟我们一起重温佛教的护生理念呼吁越来越多的人爱护一切生命放生 护生 戒杀 吃素扫地不伤蝼蚁命,爱惜飞蛾纱罩灯! 短短两句话,道出了佛教对动物的深切关怀与无尽慈悲。千百年来,佛教与中国本土文化的水乳交融,使得中国社会在对待动物的主流意识与实践行动上要比西方社会做得更好而且更早。佛教的护生理念是怎样的?佛教又是如何看待人类吞啖生

2019年元旦即将来临,冬月十七又逢阿弥陀佛圣诞。为了迎接新年,恭迎阿弥陀佛圣诞,12月21日(农历冬月十五)杭州灵隐寺举行放生祈福法会,祈愿大众顺缘增长,身心健康,吉祥如意。 早晨7时,天还未透亮,四众弟子从各地赶来,在灵隐寺药师殿前排班。大众在法师的带领下参加放生祈福法会。 在庄严的梵呗声中,杭州灵隐寺监院义广法师拈香主法,祈请观音菩萨降临坛场,众善信居士虔诚礼拜,恭谨按照放生仪轨,至诚祈愿众生以皈依三宝,亲近佛法的因缘,离苦得乐。 主法法师以大悲净水,为水族生灵净洒甘露,说法加持,并授皈依。愿其承蒙三宝慈力加被,听闻佛法,脱离异身,转生善道,得大解脱。 大众奉请观音,降临道场