唐贞观年间的某一天,在长安城的皇宫内,正要举行一个盛大的仪式。 宫内的大殿里挤满了人,可大殿里的气氛却无比庄严肃穆。人群中,有身穿黄袍的太子,有头戴王冠的众王爷。另外还有一些人,平时一般不会露面,她们身着艳丽,头顶凤冠,个个国色天香,远远看去,令人眼花缭乱。不用问,这是皇帝的众嫔妃们。 此刻,大殿里的人,正虔诚地站在那里,等待着仪式的开始。 举行的仪式,不是皇帝的登基大典,也不是皇太子的婚礼。而是一个受戒仪式。受戒者就是皇太子、众王爷和六宫嫔妃。主持受戒仪式的是当朝京师普光寺的玄琬律师。 玄琬因为守戒坚定,威服四众,所以被唐太宗李世民召来为众皇亲受戒。 玄

发布时间:2019-07-26

大暑是农历二十四节气中的第十二个节气。此时太阳到达黄经120度。2019年大暑时间为7月23日(农历六月廿一) 《通纬·孝经援神契》 小暑后十五日,斗指未为大暑,六月中。小大者,就极热之中,分为大小,初后为小,望后为大也。《月令七十二候集解》中说:暑,热也。就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹大也。大暑的气候特征:斗指丙为大暑,斯时天气甚烈于小暑,故名曰大暑。大暑至,万物荣华。大暑一般处在三伏里的中伏阶段。"冷在三九,热在中伏。"这时,我国大部分地区都处在一年中最热的时段,很多地区经常会出现摄氏40度的高温天气。

发布时间:2019-07-23

《净莲·七绝》宋▪慈受怀深禅师万事无如退步休,本来无证亦无修。明窗高挂菩提月,净莲深栽浊世中。 世间之事,哪样最高?哪样最有价值?俗话说:「万般皆下品,唯有读书高。」有人认为金钱最好、最高,也有人说世间上最好的是修行学道。喜欢名位者,认为名位最高;看重爱情的人,认为爱情最好。在禅师眼里,怎能比得上化火焰为红莲呢?《净莲·七绝》赏析 【万事无如退步休】 从信仰佛法的人看来,世间没有比退一步最高、最好的了。退一步,争逐的人少,天地更宽广,更能领悟生命的奥义。 禅者正是在"退步休"的过程中,远离一切贪嗔烦

发布时间:2019-07-11

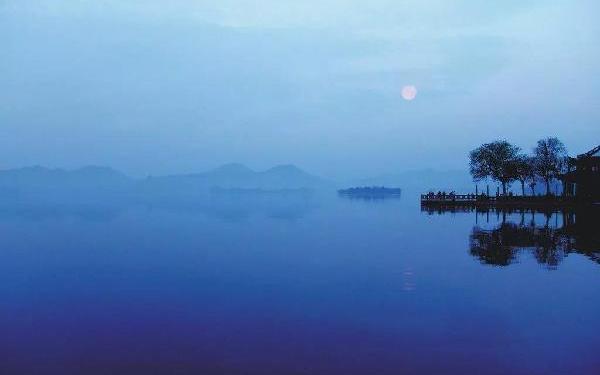

《小溪》宋·释昙颖小溪庄上掩柴扉,鸡犬无声月色微。一只小舟临断岸,趁潮来此趁潮归。 这首诗采用纯白描的手法,既富有生活情趣,又含有禅意韵味,语言清新流畅,画面赏心悦目。赏 析 【小溪庄上掩柴扉】 禅师驾一叶扁舟乘兴而来,却只见柴扉紧掩。 【鸡犬无声月色微】 村庄如此平宁安静,鸡犬息声,月色沉沉,整个宇宙苍穹宛然沉浸在静寂安宁之中。 万境唯心所现。外境的空寂显现禅师内心的寂静与祥和,此时禅师心与境和,泯然与万物融为一体,无物无我。 【一只小舟临断岸,趁潮来此趁潮归。】

发布时间:2019-07-10

慈受怀深禅师(1077~1132)是宋代云门宗高僧,俗姓夏,字慈受,世称慈受禅师。寿春府(今安徽)六安人。 禅师出生之时祥光现舍,文殊坚禅师遥见,怀疑为失火。第二天早上,才得知是慈受禅师降生。 坚禅师于是亲往探视。慈受见坚禅师即笑而不舍。慈受十四岁剃发出家,后参访净照禅师于嘉禾(浙江嘉兴)资圣寺。 净照禅师以良遂禅师拜访麻谷禅师的因缘对慈受说:"如何是良遂知处?"慈受当下洞明其旨。慈受禅师入住资福寺后,前来参访的人络绎不绝。 慈受禅师后来奉敕移居洛阳慧林寺。靖康之乱起,慈受禅师二度请辞,退居洞庭包山

发布时间:2019-07-05

七绝《江上秋夜》雨暗苍江晚未晴 井梧翻叶动秋声楼头夜半风吹断 月在浮云浅处明——(宋)道潜 01 赏析 宋人写景,往往不满足于总体印象的概括或静态的勾勒,而是刻意追求深细地表现出时间推移过程中的自然景物的变化。全诗四句四景,分别选择最适宜的角度表现了阴雨、风起、风停及将晴时分的景色,虽一句一转,却合成一幅完整的画面。 第一句 写阴雨笼罩中的苍江到晚来还没见晴,"暗"字气象浑涵,下得精当,不但用浓墨绘出了天低云暗、秋水苍茫的江景,而且使浓重的雨意和渐渐来临的暗夜自然连成一气,一句写尽了

发布时间:2019-07-05

《东林寺酬韦丹刺史》年老心闲无外事,麻衣草座亦容身。相逢尽道休官好,林下何曾见一人。——(唐)灵澈上人 灵澈诗句大意我已经年迈苍苍身心清闲了无余事,穿着粗布衣服坐在草垫上也能度日。遇到很多人都说道不做官该有多好,但能放下世缘隐居山林的没有一人。 注释 麻衣:纯粹麻布的、毫无文饰的衣服,称为麻衣,意思指普通老百姓穿的最寻常的衣服。郑玄注《诗经》:"谓之麻者,纯用布,无采饰也。" 草座:用稻草或蒲草编制的坐垫,形容简陋。 休官:辞去官职。 灵澈在庐山东林寺时,与洪州(今江西南昌)刺史韦丹为忘形之

发布时间:2019-07-03

七绝《戏呈吴冯》世人不知心是道,只言道在他方妙。还如瞽者望长安,长安在西向东笑。——(唐)皎然 这首《戏呈吴冯》一诗的大意是说:世上的人不明白"平常心是道"的道理,总是千方百计到处求道,实在是南辕北辙,如同一个盲人眺望长安一样,长安本来在西边,他却向着东方微笑观望。 这首禅诗对后代影响很大。宋代苏轼曾专门写诗合之:寒时便具热时风,饥汉那知食药功。莫怪禅师向西笑,缘师身在长安东。——(宋)苏轼 我们在对道孜孜以求的过程中,很多人的注意力和侧重点总是热衷于外,长途跋涉,不辞辛劳,到处学习所谓的

发布时间:2019-07-03