有一供过童子,每见人问事,亦竪指只对。人谓俱脂禅师曰:「和尚,童子亦会佛法。凡有问,皆如和尚竪指。」 师一日潜袖刀子,问童曰:「闻你会佛法,是否?」 童曰:「是。」 师曰:「如何是佛?」 童竪起指头,师以刀断其指,童叫唤走出。 师召童子,童回首。 师曰:「如何是佛?」 童举手不见指头,豁然大悟。

发布时间:2015-09-22

起见生心,分别执著便有情尘烦恼、扰攘、若以利根勇猛身心直下,修到一念不生之处,即是本来面目。

发布时间:2015-09-22

据 《五灯会元》卷二《温州净居玄机》记载:温州净居尼玄机,唐景云中得度,习定于大日山石窟中。一日忽念曰:"法性湛然,本无去住,厌喧趋寂,岂为达耶。" 乃往参雪峰。峰问:"什处来?"曰:"大日山来。"峰曰:"日出也未?"师曰:"若出则溶却雪峰。"峰曰:"汝名什么?"曰:"玄机。"峰曰:"日织多 少?"师曰:"寸丝不挂。"遂礼拜。退,才行三五步。峰召曰:"袈裟角拖地也。&r

发布时间:2015-09-21

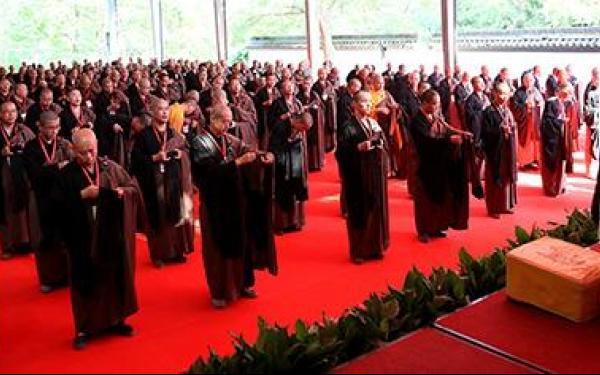

传戒是设立法坛,为出家的僧尼或在家的教徒传授戒法的一种宗教仪式,亦称开戒或放戒。就求戒的人说是受戒、纳戒或进戒。佛教大、小乘的戒法有:五戒、八戒、十戒、具足戒和菩萨戒五种。比丘、比丘尼戒,必须具足一切条件——即一定僧数(中国十人、边地五人)、一定范围(结界立标)、一定程式(白四羯磨,即会议式),才能授受,故称为受具足戒,略称受具。 佛教初入中国时,并无传戒仪式。据佛教史籍记载,当时度人出家,只为剃发披服缦条,即无条相袈裟(见《释氏要览》上),以不满五人,不能受具。大概只用三皈、五戒、十戒迭相传授而已。到了曹魏嘉平二年(250)时,昙摩(柯)迦罗(《高僧传》卷一译云

发布时间:2015-09-19

近日,在天涯论坛上看到对"善有善报,恶有恶报"的讨论贴,现摘抄其中一位网友讲的现实因果故事: 我认识一个阿姨,她婆婆对他们一家非常不好,她才生完孩子后一周,就被那个老太太赶出家门了,老人之后还做了很多过分的事,例如诋毁他们两口子名声什么的,但其实他们什么也没做,老太太就是单纯讨厌他们,非要说他们要抢老头子留下的遗产。那会儿阿姨和她老公刚参加工作一年多,也没什么钱,于是他们一家三口只能在外面租房住,那个阿姨就是在很简陋的出租房里坐月子的。那边,老太太一个人占着祖宅不说,由于房子太大住不完,还把剩下的空房租给别人,坐收房租。 之后阿姨他们自己省吃俭用,贷款盖了新房子

发布时间:2015-09-19

心中常存知足、善解、感恩、包容。敬重贵人,礼待小人。真正的妙法是由智慧流露出来,真正的慈悲是用智慧的力量去推动。

发布时间:2015-09-18

在中国禅宗史上,自慧能以后,最重要的人物就是马祖道一了。道一在死后 被称为马祖,这是学生们对他的尊奉。大家都知道衣钵到了慧能手中便不再传下去,这意味着此后不再有祖师了,因此马祖这一称呼便应乎普遍的需要而产生。尤其 马祖的"马"一字是道一的俗姓,在佛家的僧侣中以俗姓为称呼的,可能只有马祖一人了。 马祖之所以仍然冠以俗姓,是有一段传奇的,据说在怀让悟道后,慧能曾告诉他一个秘密说:"印度第二十七祖般若多罗曾预言在你的足下将产生一头年轻力壮的马,它将会踏破这个世界。" 马正好是马祖的俗姓,而马祖又是怀让最独出的学生,因此后来的作者

发布时间:2015-09-17